綜援,即香港的《綜合社會保障援助計劃》,是經濟上沒辦法自給自足的香港市民的社會福利安全網。截至2012年8月,申領個案有273,038宗,受助人數有434,452人。香港政府在2010/11年度的綜援總開支為184.8億港元。

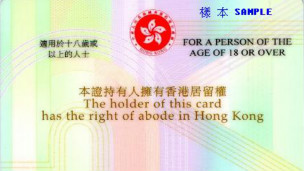

歲末,香港終審法院做出裁定,新移民在申請綜援時,至少要在港住滿七年的規定違反了基本法。《基本法》第三十六條規定:「香港居民有依法享受社會福利的權利」。這裏的「香港居民」,不僅僅是在香港居住連續七年以上的「永久性居民」。

這意味著,新移民到港就可享受香港的社會保障綜援。按此法理推論,一些只有香港永久居民享有的福利和權利,新移民都可以享有。

這一裁定引發香港各界的激烈爭議。

權利平等與資源合理配置

如果強調人的權利平等,那麼,在港未住滿七年的新移民應有申領綜援的資格,外佣在港住滿七年可以取得香港永久居民的權利,「雙非」嬰兒可以在港出生並獲得香港永久居民的身份,新移民可以申請公屋、報考公務員職位、甚至取得選舉權和被選舉權等。

然而,當資源緊缺匱乏時,以上的平等權利,在世界上大多數國家都難以實現。大多數國家都遵循權利與義務一致的原則或按照先來後到的公序良俗來進行資源的合理配置。

英國首相卡麥隆最近對新移民喊話:”不歡迎沒有貢獻的人來英國!”英國政府擬將原本「居者有份」的英國免費公立醫療福利對新移民關上大門,新移民需要等上5年才能申請英國的社會住房福利。

新加坡最近發生44年罕見的大暴動,起因與開放移民和輸入外勞造成本地居民的福利減少有關,雙方發生激烈的衝突。

在香港住滿七年,是申領綜援的重要資格。如果這一資格放寬到只需在港住滿一年就能領取綜援,不僅香港政府每年要為此多開支七億元左右,而且對香港的納稅人和永久居民造成不公平。

對申領綜援人士的審查

在香港,申領綜援的人士除了要進行居住年限、到港途徑等資格審查外,還必須通過入息和資產的經濟審查。

入息審查是申請人及其家庭成員每月可評估的總收入必須低於他們在綜援計劃下所認可的每月需要總額。

資產審查是申請人及其家庭成員在香港、澳門、內地及海外國家和地區所擁有的資產(包括土地、物業﹑現金﹑銀行存款﹑保險計劃的現金價值﹑股票及股份的投資及其他可變換現金的資產及財物)總值不得超過規定限額。

雖有審查,但濫用或騙取綜援的個案時有發生。隱匿資產是詐騙綜援較多的罪行,一旦定罪,都將受到法律的制裁。近10年來,詐騙綜援個案有惡化的趨勢:根據香港社會福利署統計,2001/02財政年度個案236宗、總金額涉及1100萬港元,2004/05年度則有665宗,總金額涉及3960萬港元。

當新移民不需在港住滿七年就可申領綜援時,香港政府更難審查申領者的經濟狀況,特別是資產狀況。

公平與效率的糾結

任何社會都存在公平與效率的糾結,香港也不例外。新移民申領綜援門坎的降低,以及其它福利的增加,體現了社會公平,然而會使社會效率下降。任何政府都試圖在社會公平與社會效率的糾結之間找到平衡點,以此推動社會的進步。

過去七年來,香港有1 .4萬多宗在港未住滿七年的新移民綜援申請獲得批准。這在於社署經調查申請人確有「自力更生」的工作意願,但確實找不到工作,署長遂行使酌情權批出綜援。而同時期有2萬多宗申請不獲批准。

因此,維護目前申領綜援的機制和門坎,堅持新移民只有在港住滿七年才能申領,同時讓社署署長行使酌情權批准特殊困難者領取,達到以效率為主,兼顧公平。

總之,香港社會的法制和法律是為了維護社會的公平正義,政府施政管治是為了提高社會效率和創造更多的社會財富,二者是香港社會進步和經濟發展不可或缺的雙翼,並行不悖。政府在不同時期可有所側重,但不可偏廢。